購買部門の担当業務に関する課題

はじめに

当社ではこれまで、150社以上のさまざまな業界のお客様から、購買業務に関する課題や、情報システムに対する期待・ご要望など、幅広いお話を伺ってきました。

本コラムでは、その中でも購買業務を担当されている方々に焦点を当て、課題やニーズを整理・総括し、購買処理を支える情報システムとその運用のあるべき姿をシリーズ連載にしてご紹介していきます。

購買部門の声に応える、システム化に必要な視点とは?

皆様の購買業務の改善に向けたヒントとして、本コラムがお役に立てば幸いです。

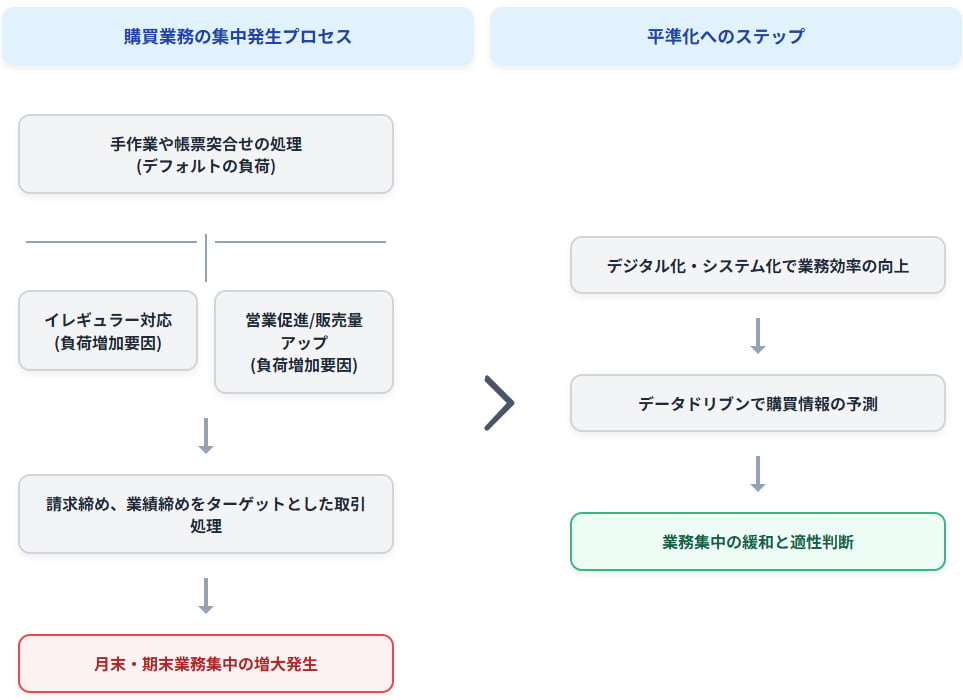

1. なぜ業務集中が起きるのか

購買業務は、日常的な発注や納期管理は比較的分散して行われますが、支払請求の処理は月末や締日前後に集中しがちです。

特に月次の締めや支払日が近づくと、複数の案件をまとめて処理する必要が生じ、月末・月初に業務のピークが発生するのは多くの企業に共通する課題です。

2. 業務を複雑化・手間取らせる要因

購買部門の仕事の中でも、人手による確認や照合作業は時間を要するポイントです。

例えば、発注後から納品にかけては次のような業務が発生します。

- • 伝票・帳票の突合せ 例:発注書(控)と納品書の照合

- • 帳票と一覧表の照合 例:発注残や仕入予定一覧と納品書の照合

- • 一覧表の更新・繰越 例:仕入一覧の未納分を翌月分へ転記

さらに、次のようなイレギュラー対応が発生すると業務負担は一層増します。

- • 検収や支払依頼の遅れ(現場からの処理遅延)

- • 発注後や納入時の数量・金額変更(内容修正対応)

- • 仕入先からの請求書の誤りや遅延

3. 営業活動による繁忙の波

購買部門の繁忙期は、営業活動のピークとも連動します。

事業や販売側は四半期末・半期末・期末に向けて成果を上げるため、案件獲得や契約締結が集中します。

これに伴い、購買依頼も急増し、次のような業務が増加します。

- • 見積依頼の発行

- • 見積比較・条件精査

- • 価格や納期の交渉

- • 取引先との情報交換・確認作業

結果として、通常期に比べ業務量は大幅に膨らみます。

4. 業務を平準化するために

こうした業務集中を和らげるには、業務効率化=処理のデジタル化が有効です。

具体的な改善ポイントとしては次のようなものがあります。

- • 見積依頼・比較・発注の電子化

- • 発注残や未検収データの一覧化・可視化

- • 未処理案件のステータス管理

- • 部門間・担当者間の処理フロー電子化

これにより、確認や照合にかかる時間を削減し、月末集中を軽減できます。

5. 一歩進んだ「データドリブン購買」へ

近年は、発生した業務を処理するだけでなく、購買需要を事前に予測し、業務負荷を平準化する取り組みが重視されています。

これは経験や勘ではなく、営業の見込案件や見積依頼予測をデジタルデータとして管理し、購買発生を予測する手法です。

将来的には、以下のような情報も組み込んだデータベース化が有効です。

- • 市場動向予測

- • 供給状況の予測

- • 価格や納期の季節的変動予測

これらを含めた購買DX構想を段階的に進めることで、事前準備による業務負荷の平準化と、戦略的な購買活動が可能になります。こうした仕組みは決して難しいものではなく、段階的に導入できるため、購買DXの一環として積極的に取り入れることを強くお勧めします。